天津駅から3時間半掛けて北京駅にやって来た。到着したのは夜の19時。到着した北京駅はやたらと巨大で、周辺はうっすらと暗くオレンジ色の灯がぽつりぽつりと灯っているだけだった。

この日はここまで一緒に旅した繁樹(彼との再会のブログはこちら)が知っているという京華飯店という宿に行く事にした。この頃の北京は天安門を中心にぐるっと1周だけ、つまり地下鉄の路線はまだ1本だけしか走っていなかった。我々が目指した宿はその路線から大きく南に外れたところに位置しており、必然的にバスを利用するしかなかった。

以前も北京に来た事があるという記憶を頼りに繁樹がバス乗り場を探してくると言って立ち去った。待つこと15分ほど、かなり寒い。客引きのおばさんが時たま声を掛けてくるので断るが、どんな宿なのだろう?と気になる。

ようやく繁樹が戻ってきてバス乗り場が見つかったというので、2人でそこまで移動してバスに乗り込む。

乗り込んだ市バスはびっくりするくらいの旧型バスで、当然ながら今みたいなICカード対応ではないにしろ、車内には整理券もお金を入れるところもなかった。-というのもこの当時の北京のバスはまだ田舎風のお姉さんが車掌として乗車しており、車内で1人1人に乗車賃を集めに来るという仕組みであった。

繁樹はバックパックが大き過ぎて2人分の料金を請求されたけど、機転を利かせて?!バックパックを膝の上に載せたら、車掌のお姉さんが笑って許してくれた。

なんだかそんな和やか時代であった。

北京に限らず中国の宿では何処ででもお湯が手に入る。

宿にチェックインすると同時に宿の服務員の方が魔法瓶片手に現れ、どんっとそれをテーブルに置いていく。お湯がなくなると各階に備え付けてある給湯室のようなところでいつでもお湯を自由に手に入れる事ができた。私の中国の旅はまさにこの”お湯”と共にあったと言っても過言ではない。

後々、スーパーでお茶とお茶用の水筒を購入し(水筒は透明で内部で茶葉を濾せるようになっている。)、これさえ持っていれば何処ででもお茶を飲める事ができた。-そう、長距離の列車に於いてさえも時には出発と同時に車掌さんがやかん片手に乗客1人1人周りお湯を注いでくれたり、列車の連結部にはこれまたお湯が出るタンクのようなものが備え付けられており、ここで出発前に買っていたカップ麺にお湯を注いだりと、まさに中国にとってお茶とヌードルは”文化”なのだなと思わせてくれる一面があった。

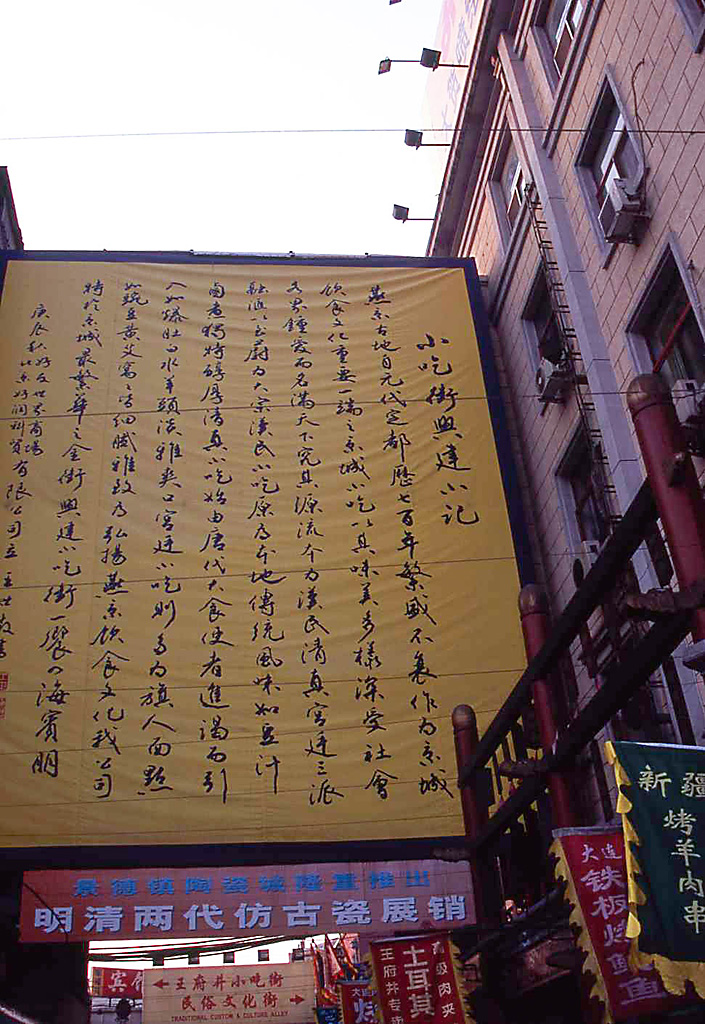

宿は中心地からバスで行ったところにある、、という事は当然ながら宿から中心地に出るにはいつもバスを利用しなくてはならなかった。ほぼ毎日バスに乗って前門(チェンメン)-天安門から南に伸びる路にあるバスの終点-で降りていた。

終点という事は始発でもある。始発となると当然ながら乗り込んで来るお客の数が凄まじい。-こっちが降りるより先に乗り込んでくる中国のおばさん達。

我々、降りる方も降りる方で必死だが、乗る方も乗る方で必死であり、バスの出入り口はいつも押し合いへし合いの大混雑。「降りる方が先だー!」と言わんばかりにいつもみんなで乗ろうしてくる乗客を押し分けて何とか降りようとするが、乗ってくる方も負けじと強引に乗り込んでくる。-そして、乗り込んで来るおばさん達も彼女達なりに必死でありながらもみな笑っていて、そんな状況を一つの行事として楽しんでいるようでさえあった。毎朝、街の中心地にバスで出ていた私にとってはそれが毎朝の決まった行事のようなものであった。

-乗客が全員降りてから新しいお客さんが乗り込んだ方が絶対効率がいいと思うのだが、今となればそれが実に中国らしくもあり、面白くもあり懐かしい。

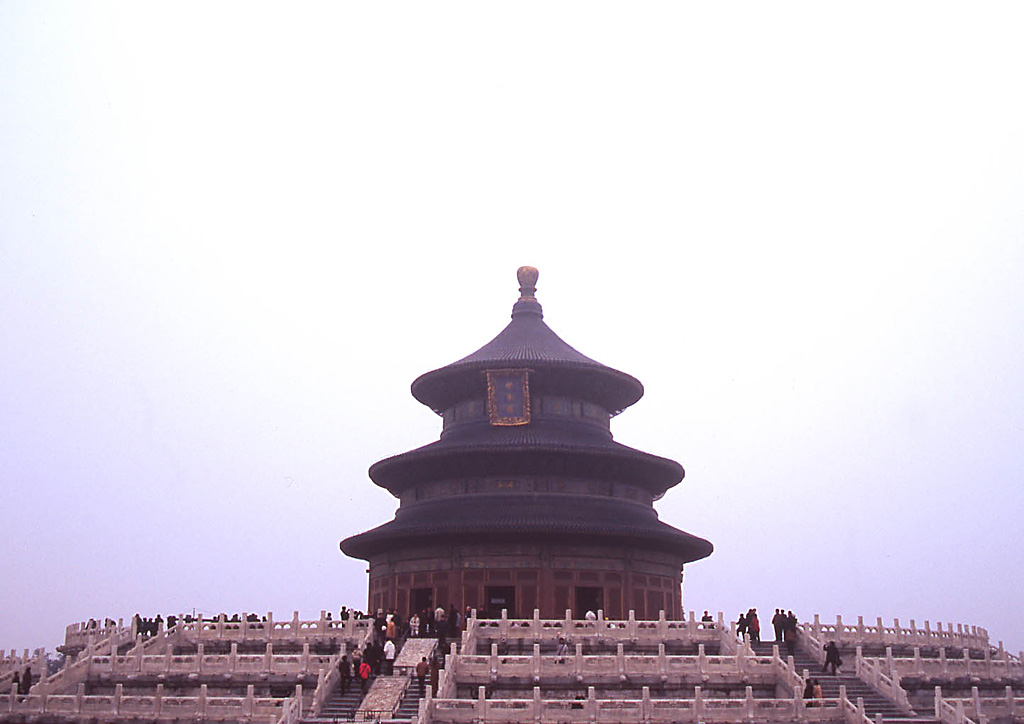

長く旅をしているとタイミングよくその地方のベストシーズンの時期に訪れる事は難しい。仮に私が北京をまた旅するとしたら5月の初夏とか9月10月くらいの秋口に訪れるだろう。私が訪れた11月下旬の北京は寒すぎた。-長く旅を続ける為にもできる限り節約し荷物は最小限にしておきたかったが、結局北京を離れる頃には-最初は我慢して頑張っていたが-あまりの寒さに耐え切れずニット帽、手袋、マフラー全て買い揃えてしまった。何と言ってもこの時期の北京は故宮のお堀の水さえも凍り付いていたのだから。

しかし、今振り返ってみると北京の寒空の下、屋外で食事をする人々や胡同と呼ばれる古い街並みの中を寒さに身を縮め自転車を漕いで行く人々や路地裏で時折見かけた中国将棋を楽しむ人々の姿などそれらの光景はその後旅した国々の中でも特に私の心の中に今でも強く印象付いている。

誰かが「寒いところは寒い時期に訪れるのが1番だ。」みたいな事を言っていたがまさにその通りだと思う。

ある日、信じられないくらい寒い日があり、夜、繁樹と宿の近くにある火鍋屋へ行こうと言う話になった。その時鍋に入れる麺を頼んだら餅のような塊が出てきた。「お、中国の麺ってのはこんなもんか。」と思いそのまま鍋に入れて暫くして柔らかくなった思い口に入れたらとても硬くて食べられたものではない。

暫くして、店員がやって来て、我々が麺をそのまま入れていた事に驚いて、そして笑いながら、これはこうやるんだよ、とばかりに目の前で麺をこね始め、延ばし、切ってから鍋に入れてくれた。

我々2人共、「お~、そー言う事か。」と納得。

何と言ってもその手早い麺打ちのパフォーマンス的な動きにも目を瞠ったが、それよりも食堂での店員達の優しさである。みんないつも笑顔が絶えず楽しそうに仕事をしており、そんな一面もこれまで私が知っていた中国とは違う一面を見せてくれた。

鍋屋に居たのは一、二時間程度だったと思うが、外に出たら、雪が降っていた。-降っていたどころではない、あっという間に積もっていた。北京の巨大な道に誰も踏み締めていない白い雪の道がどこまでもどこまでもずっと続いている。

お店に来るまでは雪すら降っておらず、食事中も雪が降り始めた事にすら気付いていなかった。お店の外に出たら、いきなり雪景色になっていた。

-有名な小説の1節-「トンネルを抜けると・・・」どころの話でない。「火鍋屋のドアを開けると・・・」ではないが、先ほどとは全く違った景色を前にとても面食らった(実際に店内で麺を食らっていた訳であるが。因みに中国の簡体字は麺を面と書く)。

あの時の驚きと美しい光景は今でも忘れる事はできない。

翌朝、ある1つの事が閃いた。この雪景色の中、万里の長城はさぞかし美しいだろう、と。

バスに乗って万里の長城まで行ってみると果たして私の予想通り、雪がうっすらと積もった長城はとても幻想的な光景であった。